化学反応速度論の簡単な歴史的背景

「化学は科学であり職業であるだけでなく芸術でなければならない。 そして芸術家としてこそ、科学者の人格は存続しうるのである。” J. von Liebeg1

化学反応速度論における最初の定量的研究は、1850年にドイツの科学者Ludwig Ferdinand Wilhelmy (1812-1864) がポラリメトリを用いてスクロースの酸触媒による変換を調査したものであった。 この初期の研究で、Wilhelmyは反応速度(dZ/dt)が微分方程式:

ここでMisはスクロースの変換係数で、時間の単位と関係があり、すなわち。 は反応速度定数、Cは積分定数である

しかし、イギリスの化学者Augustus George Vernon Harcourt2(1934-1919、図2a)は、化学動力学分野で大きな貢献をした最初の科学者と考えられている3。 彼は、化学変化の過程を追う実験を計画した最初の一人である:

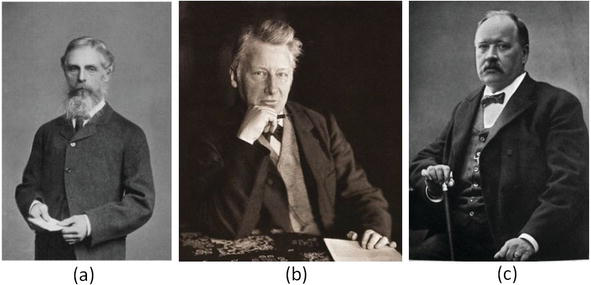

図2.

写真(これらはすべてパブリックドメインの自由作品に属する) a.g.v. Harcourt, J.H. van’t Hoff by Nicola Perscheid (German photographer (1864-1930) who developed soft-focus with open depth of field (Perscheid lens) somewhere around 1920) (b) and S.A. Arrhenius (c).

“Every change that we can observe is regarded as giving us two problems, one relating the manner or course of the change, and other to its result.” “私たちが観察することのできるすべての変化は、私たちに2つの問題を提起すると考えられるかもしれません。 化学の初期には、化学変化の結果についての定量的な知識で十分であると考えられていた。科学の進歩は、正確な定量的な考え方の導入から始まった。 現在、我々が持っている化学変化の過程や、化学変化が起こる条件との関係についての知識は、単に定量的なものにすぎない」

反応の速度を測定するために。 ハーコートは数学が得意でなかったにもかかわらず、数学に大きな敬意を払い、化学的問題に数学を適用することの重要性を認識していた4 。 ハーコート自身は次のように書いている:

…我々は、異なる物質の調製のための領収書、およびそれらの組成や特性に関する事実の膨大なコレクションを蓄積することで占められている、私は重力の概念に、星の大部分はなかったと考え、我々のニュートン発生したときに、科学の一般化に役立つことはないでしょう。 1868年の時点で、彼は化学を「

…異なる種類の物質の相互の関係を調べる」科学であり、物質が異なる条件下に置かれたり、互いに置かれたりしたときに生じる変化にも関心を持つものであると定義した。

最初の反応は、英国の数学者ウィリアムEsson4(1838-1916、1869年にFRS)との協力でHarcourtによって調査されたプロセスです。

この反応は非常に薄い水溶液で起こり、室温(一定)で都合のよい速度で進み、ある瞬間から始めてヨウ化水素を加えると急激に停止し、それによってヨウ素が解放されます。 そして、ヨウ素の量をチオ硫酸溶液で滴定することによって、反応の度合いを知ることができる。 また、ハーコートは、硫酸マンガンができることによって反応が促進されること、すなわち、「硫酸マンガン」ができることに気がついた。 また、Harcourt は、この反応が硫酸マンガンの生成によって加速されること、すなわち2段階以上で起こることに着目し、次のような反応順序を提案した。

その後Essonは以下の仮説に基づいて結果を解釈する数式の探索に努めた。

“…The total amount of change occurring at any moment will be proportional to the quantity of substance remaining”(任意の瞬間に起こる変化の総量は、そのとき残っている物質の量に比例する)という仮説に基づいて、結果を解釈する数式を見つけようとしました。”

反応式 2-4 は複雑なため (H.F. Launer の業績も参照)、Harcourt と Esson はその結果を解釈するのに限られた成功しか収められませんでした。 一方、一次反応、二次反応、ある種の連続反応について、明確な数学的処理を行った点では重要な著作である。 エッソンの数学的手法は、現在も使われているものである。 反応物質の濃度の時間微分と残存濃度との関係を表す適切な微分方程式を設定し、積分によって解を求めた。

1865年までにハーコートとエッソンは、過酸化水素とヨウ化水素の間の、より動力学的に単純な反応に取り組み始めた:

ヨウ化カリウムと過酸化ソードの溶液を、酸またはアルカリ炭酸塩の存在下に置くと、徐々にヨードが発生する。 この溶液に次亜鉛鉱(チオ硫酸ナトリウム、Na2S2O3)を加えると、ヨウ素が生成すると同時にヨウ化物に再変換(還元)するが、それ以外には反応の経過に影響を与えないようである。 この変換の後、溶液中に遊離ヨウ素が現れ、その遊離は、あらかじめ液体に加えた少量のデンプン(ヨウ素-デンプン包接体の形成の指標)の助けによって観察することができる。 この反応に関する彼らの最初の論文は1866年に発表され、その後30年間研究を続けたが、1895年にHarcourtとEssonが共同で王立協会で行ったBakerian Lecture6を執筆するまでこの反応に関するデータは発表されなかった。

多くの研究は、反応速度に対する温度の影響に関するものであった:

ここで k は速度定数、前指数(前係数または周波数係数)A´、および m(dk/kとdT/Tの比)は温度に依存しない定数です。

以前は1884年にJacobus Henricus van’t Hoff7 (1852-1911, 図2b) が温度依存性の代替式をいくつか提案し、そのうちの1つが1889年にS.A. Arrhenius8 (1859-1957, 図2c) によって採用されている:

ここにA、EaおよびRare定数はすなわち、, はそれぞれ周波数因子、活性化エネルギー、普遍気体定数(8.314J-(K-mol)-1)である。 式7は、活性化エネルギーが反応の進行に必要な最小のエネルギーであるなど、反応のメカニズムをある程度理解できるのに対し、Harcourt-Esson式9(式6)は理論的には不毛で、物理的な意味を持たないことが誤解されている。 一方、彼らの研究で興味深いのは、すべての反応が停止する「運動学的絶対零度」を予言した点である。 その値は-272.6℃であり、最近の絶対零度の値である-273.15℃と驚くほど一致している……。 また、Harcourtは彼の動力学的研究とともに、M. C. KingとJ. Shorterによって非常に包括的に扱われていることも指摘しておく。

反応速度定数の温度依存性、特に広い温度範囲をカバーするものをより正確に解くには、通常、式(1)がTmに比例し、その結果、AtがTmに比例するようにすれば良い。

ここで定数A´は温度に依存しない(式24も参照)

Van’t Hoffも1次、2次反応が比較的多く、3次反応は少ないことを指摘した。 彼は反応物分子が3つあるにもかかわらず、実験的には2次反応として振る舞う反応5を例に挙げている。 この反応は、短寿命の反応中間体 (HOI) の生成を経由して、次のように 2 段階で進行すると考えられる:

オランダ人科学者 J.H. H. H. H. HOI は、反応中間体の生成は 2 段階の反応であるとしている。 van’t Hoffは、立体化学の分野での先駆的な研究により、有機化学10を通じて認知されるようになったが、

1870年代後半には、彼はもはや有機分子構造の研究に主な関心を持たなくなった。 彼の関心は分子変換に移り、化学反応がなぜ大きく異なる速度で進行するのかを研究した。 化学平衡と化学的親和性を理解するために、彼は熱力学、化学平衡および動力学、すなわち化学動力学の10年にわたる研究を始めた11 。 van’t Hoffの言葉を借りれば、「…動力学は複数の物質の相互作用、すなわち化学変化、親和性、反応速度、化学平衡に専念する」

ドイツの化学者Friedrich Wilhelm Ostwald12 (1853-1932, Figure 3) も同様に定義した:

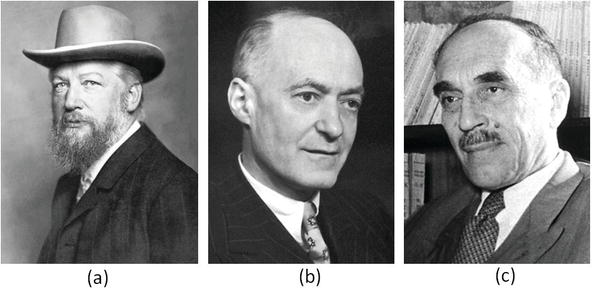

Figure 3.化学平衡の定義

ニコラ・ペルシャイト(ドイツの写真家(1864-1930)、1920年頃のどこかで被写界深度の開いたソフトフォーカス(ペルシャイトレンズ)を開発)(a)、 C. Ostwaldの写真(これらはすべてパブリックドメインの自由作品に属している)、 B. OstwaldはW.N. Hinshelwood (b), and N.N. Semenov (c).

“…the theory of the progress of chemical reactions and the chemical equilibrium”

今日、「化学反応速度」という表現は、化学反応速度の研究を指し、平衡状態の化学系の特性は指していない。

J.H. van’t Hoff の最も重要な貢献は以下の通りです。

-

反応物の濃度の時間的変化に基づいて化学反応の速度を説明する数学モデルを導き出しました。

-

反応熱と平衡定数の関係を与えた式13の導出、これはファントホフ式14として広く知られている。

dlnKdT=qRT2;E11

ここでKは平衡定数、Tは温度、Rは普遍気体定数、qは現在の表記では物質1モルを解離させるのに要する熱であり、式(1)は平衡定数、Tは温度、Rは普遍気体定数、qは物質1モルを解離させるのに要する熱である。 11は次のように書ける:

ここでΔH°は反応の標準エンタルピー変化量である。

化学反応の秩序(分子性)を決定する新しい方法の提案15で、反応物の様々な濃度(c)で速度(r)の測定を含む:

そして反応の秩序(n)はlogcに対するlogragのプロットの傾斜から決めることができます。

反応の平衡に対する温度の影響(式11、12)の説明は、H.L. Le Châtelierがこの関係の適用性を示し、これは現在van’t Hoff – Le Châtelier Principleとして知られています。 この法則は、Kが温度によってどのように影響されるかについて重要な定性的考察を与えている。反応が左から右へ進行するときに熱が発生する場合(qが負)、温度を上げると平衡定数は減少することになる。 逆にqが正であれば、温度を上げるとKは増加する。

温度・圧力一定のもとでの化学反応において、反応の駆動力として働く最大の外力という観点からの化学親和力の定義。 van’t Hoff, J. Thomsen, M. Berthold16の結論は、J.W. GibbsやHelmholtzなどの物理学者が熱力学の原理を化学系に拡張するために利用した。

Van’tHoffも化学動力学と化学熱力学とは異なることを指摘し、ドイツの物理学者Hermann von Helmholtzが1882年に同様の説を出していた 。

順方向反応(k1)と逆方向反応(k-1)の速度定数の比は平衡定数に等しいので、式11または式12は次のように扱える:

ヴァントホフの主張は、k1とk-1はKと同様に温度によって変動するなら、この関係だけは満たせるとするものである。 言い換えれば、彼は熱量qを2つのエネルギー項E1とE-1の差と見なしました:

そこで:

熱量qはE1-E-1間の差であり、E1-E-1間の差である。E16

そして、両辺の第1項は等化でき、第2項も:

このように添字を削除して、速度定数に対する温度の影響について次のように書くことができる:

Van’t Hoff次に3種類の可能性を議論する:

-

(a) Eisが温度に無関係な値であること。 この場合、式18を積分(項E/R∫dT/T2=-E/RT+const.)すると、

-

または:

-

ここでAは定数である。 BとDは定数で、B+DT2という式で与えられる依存性である。 式18は次のように積分できる:

-

or:

-

or:

-

(c) Eと温度の間には、B+CTの項で与えられる線形関係があり、次の式が導かれる:

-

(c)(b)の式が導かれる。;E23

-

or:

k=ATmexp-BRT;E24where m = C/R is the constant.17。

これらの可能性のうち、Eisが温和さに依存しない最も単純なもの(a)は、1889年にアレニウスによって採用され、さまざまな実験結果に適用された。 彼はまた、反応分子と活性分子との間の平衡という興味深い解釈も与えた。 その結果、式 20 は一般に Arrhenius 方程式と呼ばれるようになった18 。

1893年、ドイツの物理学者マックス・カール・エンスト・ルートヴィヒ・プランク(1858-1947、「量子のエネルギーの発見」で1918年にノーベル賞を受賞)は、平衡定数と圧力(p)の関係を解く方程式を提唱した(

dlnKdp=-ΔVRT;E25ここでΔVは反応時の体積の変化量モル)。 van’t Hoffが指摘したように、この式は式(14-17)と相似形である。 Kはk1/k-1なので、いわゆる「可能式」を導入することができる:

dlnkdp=-ΔVRT;E26ΔV#の解釈なしで、今日は活性化の体積、すなわち。

ハーコートは化学を記述的な時代から定量的な時代へと導くのに大きな役割を果たし、彼の教えは H.B.Dixon, D.L.Chapman, N.V.Sidgwik など多くの弟子に影響を及ぼした。 ハロルド・ベイリー・ディクソン(1852-1930)は、イギリスにおける物理化学の発展において重要な役割を果たした。 ディクソンの最も重要な研究成果は、一酸化炭素と酸素ガス間の爆発反応の研究に捧げられた。 ディクソンは、気体中の爆発波の速度に関するディクソンの結果を、気体爆発の理論的な取り扱いに利用した20。 爆轟波の背後の領域は、現在でも「チャップマン・ジュゲ層」あるいは「チャップマン・ジュゲ条件」と呼ばれている。 Chapmanはまた、荷電表面でのイオンの分布に関する重要な理論も完成させた。 フランスの物理学者Georges Gouy (1854-1826)が関連した研究を行っていたので、彼らの理論で考慮された電気二重層は現在「Gouy-Chapman層」として知られている。

Chapmanが研究したもう一つの気相反応には、オゾン、ホルムアルデヒド、亜酸化物の合成の分解が含まれている。 また、水素と塩素の熱反応や光化学反応についても重要な研究を行い、リンの同位体修飾や化合物についても調査した。 1913年にチャップマンが行った非常に重要な貢献の1つは、短寿命の中間体を含む複合機構に定常状態を適用したことである(初めてのことである)。

Cyril Norman Hinshelwood21 (1897-1967, 図3b) はイギリスの物理化学者である:

“Chemistry: that most excellent child of intellect and art”.

彼は1956年にノーベル化学賞を受賞し、また化学反応速度論に重要な貢献をしました:

「時間と変化の魅力を深く意識せずに、化学反応速度論の研究に何年も専念できる人はいないと思う。これは科学の外に出て詩になるものだが、真実により近いものを常に求める厳格な必要性に従う科学そのものが、多くの詩的要素を含む。

とりわけヒンシェルウッドは、水素と酸素の反応を研究した22:

「一般に受け入れられている信念によれば、ほとんどの化学反応において、分子は、他の分子との衝突など、何らかの物理的作用によってある限界量のエネルギーを付与されるまでは変質を起こさない」。 この過程は一般に「活性化」と呼ばれている。 …発熱反応では、自由に設定されたエネルギーが反応で形成された分子によって変換されていない分子に伝えられ、直ちにそれらを活性化し、それによって反応鎖として知られているものを確立するという特別なメカニズムが可能であることが示されている」

このシリーズの最初の論文では、水素と酸素間の反応が石英容器で起こったとき、容器壁と気相で二つの過程が進行すると結論付けた(鎖反応)23)。 連鎖分岐の可能性は、以前からデンマークの物理学者 H.A. Kramers (1894-1952) やロシアの科学者 Nikolay Nikolayevich Semenov21 (Semenoff or Semyonov) (1896-1986, Figure 3c) がリンの酸化時に酸素圧の下限が存在することを示す具体的実験を行い提起していた . その後、爆発が起こる圧力範囲(「爆発半島」)があること、それを超えると反応が遅くなる下限と上限の圧力があることを明らかにした。 さらに、ホスフィンと一酸化炭素の酸化に関する研究も行われた。 また、固体の熱分解に関するHarold Hartley25 (1878-1772) の研究にも参加した。

Edmund (“Ted”) John Bowen24 (1898-1980) は、気体よりも液体や固体に重点を置いた物理化学者であった。 彼の光化学的な研究は、Hartley25が塩素の同位体を光化学的に分離することが可能ではないかと提案したことに端を発すると思われる。 この試みは成功しなかったので、ボーエンは光化学的な研究を始め、その原理が明らかになっていった.

そのころには、光化学的プロセス26では、光が粒子(光子)のビームとしてふるまい、吸収した光子と活性状態に置かれたり解離したりする分子とは一対一対応であることが認識されていた27. つまり、1個の光子が1個の分子を化学変化させるのである28。青と紫の光による一酸化塩素(Cl2O)の分解を調べた結果、彼はこう書いている

最も顕著な光化学反応は、いわゆる「光感受性」の高い反応なので、そのような反応の希少性はおそらく誇張されている。「

また、四塩化物溶液中の二酸化塩素 (ClO2) と塩化ニトロシル (NOCl) の光化学分解の研究からも、同じ結論が得られている。 連鎖反応の考え方と光化学的等価性の原理との関係が認識され始めた(W.H. Nernst29 , K.F. Bonhoeffer )。 ボーエンはH.G.ワッツと共同で、アルデヒドやケトンの光分解における量子収率が気相よりも溶液中の方がはるかに小さいことを示した30 。

「物理学と化学は、普通の大きさの物体の振る舞いの研究から始まったが、現在は、通常の感覚では対処できないほど小さい、極めて小さなスケールの問題に主に関係している」

光化学反応は通常、活性化のエネルギーが無駄に使われているという点で熱反応と異なる。 たとえば、ヨウ化水素の熱分解:

2HI→H2+I;E27ここで、2つの分子の衝突による反応には184.1kJのエネルギーが必要である。 光化学反応:

HI+hv→H+I;E28はHI分子を電子励起状態にするのに283.3kJが必要である。 この例はまた、光化学反応の非常に一般的な特徴、すなわち、自由原子またはラジカルの形成、その後続の反応によって測定された化学変化の複雑さが生じることを例示している .

これらの二次プロセス、例えば

H+HI→H2+I;E29and31

I+I+M→I2+M;E30その原因は、単なる圧力変化の観察または滴定による生成物濃度の推定では反応の過程を追うのにしばしば不十分で、通常、反応の各段階で精巧な分析手順が必要であるためである .

ボーエンはまた、化学発光(酸素中の燐蒸気の酸化など、化学反応の結果として放射線を発すること)を研究した。 彼は学生とともに、溶液中の蛍光消光の過程の動力学に関する多くの研究も行ったが、彼の研究キャリア全体を通じて、ボーエンは光化学と、水銀ランプ用の光電池と光フィルターの改良、硬質溶媒中の分子間のエネルギー移動、溶液の蛍光収量に対する粘度の効果などの関連するテーマについて多くの著作を残している。

Ronald (“Ronnie”) Percy Bell32 1907-1996は、特に酸と塩基による触媒作用に興味を持つ医師化学者でしたが、溶媒効果や量子機械的トンネル効果33の理解にも重要な貢献をしています。

ベルは、重水素ではなく軽水素が化学反応で移動するとき、水素原子がエネルギー障壁を越えるのではなく、通過する「量子力学的トンネル効果」と呼ばれる特殊な過程があることを最初に認識した一人であった。 いくつかの理論的な論文で、彼はさまざまな形状の障壁を検討し、水素が障壁をトンネルする速度を扱った

Bell は、Hinshelwood と Moelwyn-Hughes35 が懸念していた問題、すなわち、反応速度に対する溶剤の影響にも興味を持っていた

「分子の間のエネルギーは人間の間のお金のようだ。 富める者は少なく、貧しい者は多い」36

Hinshelwood と Moelwyn-Hughes は、気体の運動論37から計算した衝突の頻度を前指数として、従来の式(式20)を次のように修正することを提案した:

k=PAexp-EaRT;E31Pisいわゆる「fudge factor」、すなわち。

Bell は、1916 年に Max Trautz (1880-1960) が、1918 年に William Lewis (1885-1956) が独自に開発した古い衝突理論39 をあまり頼りにせず、1935 年に定式化されるとすぐに遷移状態理論に依存するようになりました。 彼はすぐに、Brönsted40 の活性係数による反応速度の定式化とともに、遷移状態理論が溶媒効果を解釈する有用な方法につながることを理解した。 彼は、溶液中の化学種の活性係数を推定し、熱力学的パラメータを用いることで、溶液中の速度と気相中の速度を非常に満足のいく形で関連付けることができた。 このことはM.G.Evans41とM.Polanyiによってすでに結論付けられていた。

Hinshelwoodは何年もこの反応の研究を続け、Pand A(式31)の値に影響を与える要因、特に反応の性質、反応物の構造、溶媒に興味を持つようになった。 彼はまた、Pand Ea と Pand A の間の相関関係の可能性についても調査した。 その少し前には、Henry Eyring42 (1901-1981) とハンガリー系イギリス人の化学者 Michael Polanyi (1891-1976) の研究が、反応の経過を想像するための貴重な方法であるポテンシャルエネルギー面を構築して、重要な貢献をしている。 1977 年にアイリングは次のように書いています。「このようにして、近似的ではあるが刺激的なポテンシャル面を手に入れ、それを使ってまったく新しい化学の世界に入り込み、そのような展望がもたらす熱意をすべて経験することができた」。 私たちはすぐに反応速度論におけるゼロ点エネルギーの役割を認識し、私たちの方法はあらゆる種類の反応に計算を拡張することを可能にした」

その後、アイリング、エヴァンス、ポラニーらは、あらゆる種類の化学反応に対する前指数係数の計算方法を提供する、移行状態理論(絶対速度論)と呼ばれるものを独自に開発した」

。

ヒンシェルウッドはまた、ポテンシャルエネルギー面を用いたPand Ea間の相関効果を論じた論文を発表し、この中で次のように述べている:

「運動論的処理の結果と熱力学的処理の結果の間には基本的に差がないはずである。 …反応速度問題を扱う遷移状態法と運動論的方法は、一見したところ、非常によく似ているのである。 熱力学的方法は、その方程式がより形式的に優美で、より一般的であるという利点がしばしばある」

この点で、反応速度の熱力学的定式化の試みは、P. Kohnstamm と F. Kohnstamm の論文に記載されている。E.C. Scheffer の論文に記載されている:

“…not the thermodynamic potential itself, but an exponential function of it would be the function characteristic of the reaction.”

この話題は M. Pekař .

この章の限られたスペースでは、反応速度論と熱力学の分野における他の多くの科学者の計り知れない貢献を紹介できないので、ファントホフ自身が言った引用でこの章を終えるのが適切だろう43 :

「有名人の名前は徐々に小さくなるという特徴があり、特に自然科学では後進の発見ごとに必ず前のものを覆い隠す」

…The famous name is this peculiarity that will become gradually small that is a distant.

-