Como la mayoría de la gente de mi edad -51 años- mi infancia fue en blanco y negro. Eso es porque mi recuerdo de la infancia es en blanco y negro, y eso es porque la televisión en los años 60 (y la mayoría de la fotografía) era en blanco y negro. Bill y Ben, los Beatles, la guerra de Biafran, Blue Peter, todo era en blanco y negro, y sus imágenes forman los recuerdos monocromos de mis primeros años.

Ese es uno de los aspectos extraordinarios de la televisión: su capacidad para superar la realidad. Si ver es creer, siempre hay una duda inquietante hasta que se ha visto en la televisión. Un medio de comunicación de masas que llega a casi todos los hogares, es la confirmación comunitaria de la experiencia.

El 30 de septiembre se cumplirán 84 años de la primera transmisión de televisión en el mundo. En Armchair Nation, su nueva historia social de la televisión, Joe Moran, profesor de historia inglesa y cultural de la Universidad John Moores de Liverpool, relata los acontecimientos de aquel día trascendental. Un cómico de Yorkshire llamado Sydney Howard interpretó un monólogo cómico y alguien llamado Lulu Stanley cantó «He’s tall, and dark, and handsome» (Es alto, moreno y guapo) en lo que quizá fue el primer progenitor de The X Factor.

Las imágenes fueron emitidas por la BBC y vistas por un pequeño grupo de invitados en una pantalla de aproximadamente la mitad del tamaño de un smartphone medio en el estudio del inventor John Logie Baird en Covent Garden. Logie Baird fue un visionario, pero incluso a él le habría costado comprender hasta qué punto iba a cambiar el mundo con su visión: la televisión, la tecnología que definió el siglo XX.

Cada acontecimiento importante es ahora captado por la televisión, o no es un acontecimiento importante. La política y los políticos están determinados por la forma en que aparecen en la televisión. El conocimiento público, la caridad, el humor, las tendencias de la moda, las celebridades y la demanda de los consumidores están sujetos a su influencia crítica. Más que el avión o la bomba nuclear, el ordenador o el teléfono, la televisión ha determinado lo que sabemos y cómo pensamos, la forma en que creemos y cómo nos percibimos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea (sólo el automóvil es un posible rival y eso, estrictamente hablando, fue un invento del siglo XIX).

La televisión no sólo replanteó nuestro sentido del mundo, sino que sigue siendo, incluso en la era de Internet, Facebook y YouTube, el más poderoso generador de nuestra memoria colectiva, el espejo más seductor e impactante de la sociedad y el más virulento incubador de tendencias sociales. También es obstinadamente inevitable.

Hay buena televisión, mala televisión, demasiada televisión e incluso, para algunos puritanos de la cultura, ninguna televisión, pero sea cual sea la ecuación, siempre hay televisión. Está omnipresente, irradiando en la esquina, incluso cuando no lo está. Moran cita a un estupefacto Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) de Friends al enterarse de que un nuevo conocido no tiene televisor: «¿Pero a qué apuntan tus muebles?»

Como todas las mejores frases cómicas, contiene una profunda verdad. La presencia de la televisión es tan omnipresente que su misma ausencia es una especie de afrenta al modo de vida moderno. La televisión no sólo ha modificado la disposición de nuestras salas de estar, sino que también ha reformado el tejido mismo de nuestras vidas.

Sólo para tomar Friends como un pequeño ejemplo. Antes de que se emitiera por primera vez en 1994, la idea de que grupos de jóvenes pasaran el rato en una cafetería hablando de relaciones en un lenguaje de neurosis cómica era, al menos en lo que respecta a la Gran Bretaña pubcéntrica, irrisoria. Ahora es un hecho de la vida en la calle. ¿Habrían tenido Starbucks y Costa el mismo éxito si Joey y sus amigos no hubieran mostrado el camino?

Pero en 1929 nadie había despertado y olido el café. Las imágenes eran de muy mala calidad, los equipos eran desalentadoramente caros y la recepción, muy limitada. En resumen, no parecía el futuro. Uno de los primeros en reconocer el potencial de la televisión -o al menos su parte menos atractiva- fue Aldous Huxley. En «Un mundo feliz», publicado en 1932, describió un hospicio del futuro en el que cada cama tenía un televisor a sus pies. «La televisión se dejaba encendida, como un grifo, desde la mañana hasta la noche».

A pesar de todo, la televisión siguió siendo un pasatiempo exclusivo de Londres para una pequeña élite metropolitana hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por razones de seguridad nacional, la BBC apagó su señal de televisión y el experimento pareció llegar a un sombrío final.

No fue hasta después de la guerra que la televisión se extendió lentamente por todo el país. Algunas partes de las islas escocesas no recibieron señal hasta bien entrada la década de 1960, pero la nación se enganchó. Moran cita estadísticas reveladoras de 1971 sobre el estilo de vida británico contemporáneo: «El 10% de los hogares aún no tenía lavabo o baño interior, el 31% no tenía frigorífico y el 62% no tenía teléfono, pero sólo el 9% no tenía televisión»

Mi familia, como ocurrió con IT, encajaba en ese sector extrañamente incongruente que no tenía lavabo o baño interior pero sí tenía televisión. Esto parece extraño, si se piensa en las prioridades de la sociedad, pero es una situación común hoy en día en gran parte del mundo en desarrollo.

No recuerdo mucha ansiedad por la falta de un baño, al menos por mi parte, pero no puedo imaginar cómo habría sido la sensación de exclusión social, a los nueve años, si no hubiera tenido acceso a Thunderbirds y The Big Match.

El recuerdo más fuerte que tengo de ver la televisión a principios de la década de 1970 es en el piso de mi abuela los sábados de invierno por la tarde. Invariablemente, la chimenea de gas rugía, la habitación se cocinaba y ese inescrutable espectáculo de la lucha libre profesional, cuyo atractivo era un misterio para mí (si no para Roland Barthes), duraba una eternidad antes de que apareciera la poesía bellamente cadenciosa de los resultados del fútbol.

Quizás una pista de la viveza de ese recuerdo sea la potente ambivalencia que evoca. Esa ha sido siempre la naturaleza de mi relación con la televisión, incluso -y podría decirse que aún más- durante mis diversas etapas como crítico de televisión. La amo y la odio. Su indolente encanto y sus mágicas revelaciones.

Puede ser enormemente estimulante. Clive James, el célebre crítico de televisión del Observer de los años 70, atribuyó la decisión de su hija de convertirse en científica a la alta calidad de los programas científicos de la televisión británica. Y, sin embargo, también puede ser aturdidoramente pacificador. Entre las muchas cosas que la televisión ha remodelado están las dimensiones de nuestros cuerpos. El hecho de que hayamos crecido visiblemente más obesos en el último medio siglo se debe en gran parte a la comodidad paralizante del sillón frente a la tele.

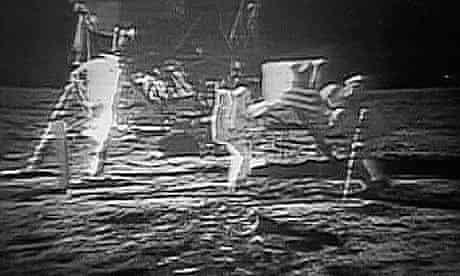

Así que la televisión es asfixiante, aburrida, perezosa, formulista, predecible, repetitiva y mareantemente melodramática; y es asombrosa, original, fascinante, compulsiva, alteradora de la mente y magníficamente verificadora. Ah, sí, verificadora. Incluso así, los alunizajes se las arreglaron para inspirar a los teóricos de la conspiración que creían que todo había sido montado en un set de filmación. Pero imaginen cómo habría sido ese momento del 20 de julio de 1969 sin la televisión: más parecido a un rumor fantástico que a un acontecimiento histórico presenciado en todo el mundo.

Si ese día, en torno a la mitad de la historia de la televisión, se erigió como el epítome del poder estadounidense y del instinto de exploración de la humanidad, su contrapunto, 32 años después, el 11 de septiembre de 2001, fue una visión de la vulnerabilidad estadounidense y de la capacidad de violencia de la humanidad. Fue un crimen horrible, pero también fue, como habrían sabido sus autores, un acontecimiento televisivo impresionante. No estoy seguro de que haya otra grabación que haya visto más veces en tan poco tiempo que la de los dos aviones estrellándose contra las torres gemelas del World Trade Center.

Había algo inquietantemente pornográfico en la necesidad de ver más y diferentes ángulos del impacto una y otra vez. Sin embargo, la televisión alimentó esa necesidad insaciable y el mundo volvió a por todo lo que la televisión podía ofrecer. Por eso nunca he entendido la pregunta: «¿Dónde estabas cuando sucedió?» Porque la respuesta es casi siempre: «Frente al televisor».

Por casualidad vi caer las torres gemelas en un bar del Soho entre un público atónito y jadeante. Era, en más de un sentido que el obvio, lo opuesto a la forma normal de ver la televisión. Normalmente vemos la televisión solos o en un número reducido y tenemos la sensación de formar parte de algo mucho más grande. Pero yo formaba parte de un gran grupo silenciado en ser individuos separados. Recuerdo que sentía que quería ir a casa. Quería ir a casa a ver la televisión.

Y aquí, creo, vemos la cualidad distintiva de la televisión como algo doméstico. Puede ser una ventana al mundo pero, para obtener los mejores resultados, esa ventana tiene que estar situada dentro de tu casa. Porque hay una intimidad en ver la televisión, una seguridad reconfortante como un hogar encendido. «¿Por qué debería la gente salir y pagar para ver malas películas», se preguntaba el magnate de Hollywood Sam Goldwyn, «cuando pueden quedarse en casa y ver mala televisión por nada?»

Independientemente de si la televisión es buena o mala, cuando uno está dentro puede enfrentarse al mundo en sus propios términos. Las peores noticias pueden ser absorbidas y normalizadas en el entorno familiar de tu propia morada. ¿Un terremoto en Asia? ¿Qué hay al otro lado? ¿Una hambruna en África? Pongamos la tetera al fuego. Al igual que escuchar una tormenta desde la seguridad de un edificio sólido, ver la televisión es a la vez inquietante y tranquilizador. Aunque el contenido sea conmovedor, uno siempre permanece en casa.

De nuevo es una atracción que también puede ser repulsiva. Recuerdo haber visto el Live Aid en 1985 y sentir claras náuseas cuando se proyectaba una película de etíopes hambrientos con la canción «Drive» de los Cars («¿Quién te va a llevar a casa esta noche?») sonando por encima como si fuera una especie de vídeo de rock mal concebido. Ese acontecimiento también fue un ejemplo de la curiosa paradoja de la televisión: la forma en que nos reúne en nuestras casas separadas, unificando y atomizando al mismo tiempo.

Ha habido innumerables predicciones y sabidurías recibidas sobre la televisión desde que empecé a prestar atención a lo que se decía de ella. Cuando era un niño, se pregonaba que los programas británicos -de gran calidad, naturalistas y socialmente comprometidos- eran muy superiores a los de, bueno, cualquier otro lugar, pero en particular a los de la televisión estadounidense.

Pero si alguna vez fue cierto, lo fue cada vez menos, especialmente en la década de los 90, y luego se convirtió en un ejercicio de ilusiones cuando la HBO y otras cadenas de cable estadounidenses nos trajeron Los Soprano, A dos metros bajo tierra, The Wire y otras series más ambiciosas. Al igual que el cine estadounidense, que antaño producía películas inteligentes para adultos, ha retrocedido hacia absurdos infantiles, la televisión estadounidense ha revivido las fortunas de los cineastas creativos y de una industria repleta de actores con talento pero en gran parte desconocidos. Qué pena que este año haya muerto James Gandolfini (alias Tony Soprano), uno de los más grandes de todos ellos.

Es difícil imaginar que la televisión británica, a pesar de su enorme riqueza, llegue a producir algo de un alcance y una brillantez similares. Hay indicios de que, como en el caso de la insidiosamente aterradora The Fall de este año, todavía puede hacer una versión muy hábil de la arena. Pero, ¿volverá a descubrir los días de gloria de The Singing Detective y Boys From the Blackstuff, piezas complejas y de autor que hablaban de nuestro tiempo, de nuestras memorias y de la cultura en general?

Estaría bien pensarlo. Pero en la televisión hay mucho más que dramas de autor. Está, por ejemplo, el deporte. Desde el punto de vista crítico, nadie parece tomarse muy en serio el deporte televisado. Gracias a Nick Hornby, puede que hayamos avanzado mucho desde que Martin Amis se quejara de que los «amantes intelectuales del fútbol» se vieran obligados a «encogerse y esconderse». Pero aún persiste la idea de que el deporte televisado es sólo deporte captado por la cámara.

De hecho, el deporte televisado es mucho más que eso. Cuando empecé a verlo, el espectador no tenía ninguna duda de que estaba en una posición muy inferior a la de espectador. Hoy en día uno se compadece del pobre aficionado que asiste al partido y se pierde los divinos placeres de ver el mismo acontecimiento por televisión.

¿Divinos? Sí, porque el deporte televisado moderno -y en concreto el fútbol televisado moderno- ha convertido al espectador en un dios omnisciente, aunque todavía no omnipotente. Gran parte de esta revolución deportiva en la televisión se debe a Sky Sports, y seamos sinceros, nadie -a menos que trabaje para él- tiene prisa por alabar una empresa de Rupert Murdoch. Pero hay que reconocerlo. Hasta su desastroso lanzamiento en directo de su cobertura de la Premier League el mes pasado, Sky Sports apenas ha puesto un pie en falso, a pesar de Richard Keys.

Pero más que el deporte, la oferta más grande e innovadora de la televisión británica ha sido su cobertura del mundo natural. Life on Earth, emitido por primera vez en 1979, fue un hito en la televisión y sigue siendo la referencia del género de la historia natural. Incluso en una época de excelentes series documentales como Civilisation, The Ascent of Man y The World at War, se mantuvo majestuosamente sola. En 1979, la mayor parte del país se había pasado al color (apenas 10 años antes, el blanco y negro seguía siendo abrumadoramente la norma). Y cómo se necesitaban todos los colores para apreciar el encuentro de los gorilas de montaña con el más grande de los ingleses vivos, David Attenborough. Fue un momento televisivo por excelencia: nosotros, los humanos de dentro, recibimos la visita de ese otro mundo misterioso de ahí fuera.

En aquel entonces sólo había tres canales de televisión en este país (al Canal 4 le faltaban tres años para su primera transmisión). Hoy, con la tecnología de los satélites, hay cientos disponibles de todo el mundo. Esa diversidad ha conducido inevitablemente a una cierta fragmentación, así como a enormes variaciones en la calidad.

Los días en que los programas de entretenimiento atraían a audiencias de más de 25 millones han quedado atrás. Ya no somos espectadores de un solo país, sino una multiplicidad de objetivos de nicho que, gracias a TiVo y a iPlayer, podemos ver nuestros programas favoritos a la hora que queramos. Pero si esa difusión de opciones ha roto los lazos comunitarios de la visión compartida, también podría liberarnos de las obligaciones de la butaca. En teoría, podemos elegir más y ver menos.

Se habla de una inminente convergencia, de que el ordenador personal, Internet y la televisión se unirán en una pantalla inteligible y viable. La televisión ha respondido con intentos poco entusiastas de ser más «interactiva». Ninguno de ellos ha cuajado por la sencilla razón de que la televisión es algo que vemos, no algo que nos mira. Y el único control que los espectadores quieren realmente es el del cambio de canal a distancia.

Así que la televisión seguirá seduciendo y aburriendo, frustrando y fascinando en el futuro inmediato. Y eso está bien, porque mientras la caja siga trayendo el exterior, no hay necesidad de pensar fuera de la caja.

Armchair Nation de Joe Moran está publicado por Profile Books (16,99 libras). Para pedir un ejemplar por 13 libras, con gastos de envío gratuitos en el Reino Unido, visite theguardian.com/bookshop o llame al 0330 333 6846

{topLeft}}

{bottomLeft}}

{topRight}}

{bottomRight}

{{/goalExceededMarkerPercentage}}

{{/ticker}}

{{heading}}

{{#paragraphs}}

{{.}}

{{/paragraphs}}{{highlightedText}}

- Televisión

- El Observador

- características

- Compartir en Facebook

- Compartir en Twitter

- Compartir por correo electrónico

- Compartir en LinkedIn

- Compartir en Pinterest

- Compartir en WhatsApp

- Compartir en Messenger