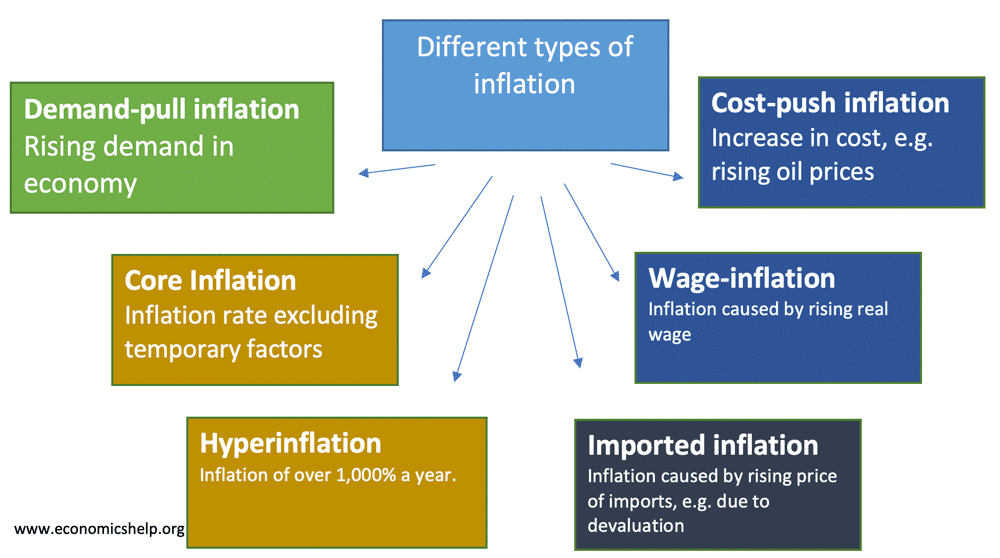

Inflation bedeutet einen anhaltenden Anstieg des allgemeinen Preisniveaus. Die beiden wichtigsten Arten von Inflation sind

- Demand-pull-Inflation – sie tritt auf, wenn die Wirtschaft schnell wächst und anfängt zu „überhitzen“ – die Gesamtnachfrage (AD) steigt schneller als das Gesamtangebot (LRAS).

- Cost-push-Inflation – sie tritt auf, wenn die Preise für Rohstoffe, höhere Steuern usw. steigen.c

Wir können die Inflation auch danach kategorisieren, wie schnell die Preise steigen, z. B.:

- Desinflation – eine sinkende Inflationsrate

- Schleichende Inflation – niedrig, aber stetig steigend.

- Gehende/moderate Inflation – (2-10%)

- Laufende Inflation (10-20%)

Inflationsarten sind u.a.

Nachfragesog-Inflation

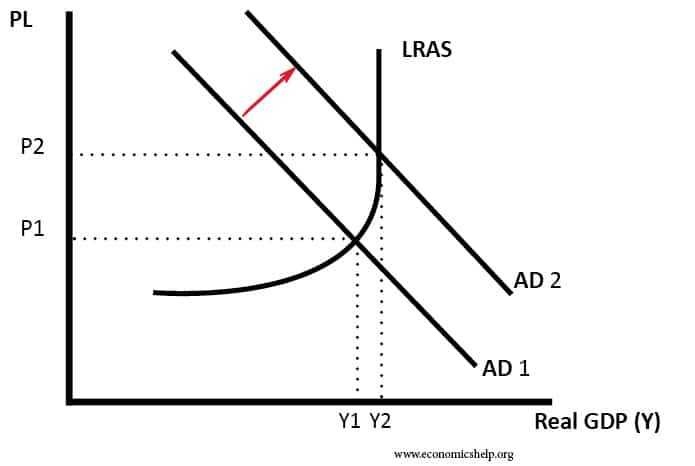

Sie tritt auf, wenn AD schneller steigt als AS. Inflation durch Nachfragesog tritt typischerweise auf, wenn die Wirtschaft schneller wächst als die langfristige Trendwachstumsrate. Wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, reagieren die Unternehmen mit Preiserhöhungen.

Ein einfaches Diagramm zur Darstellung der Demand-Pull-Inflation

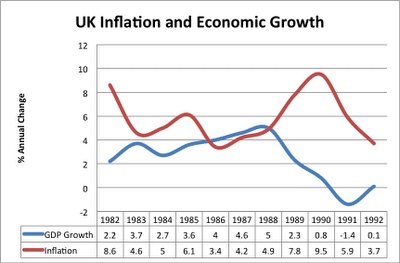

Das Vereinigte Königreich erlebte eine Demand-Pull-Inflation während des Lawson-Booms in den späten 1980er Jahren. Angetrieben durch steigende Hauspreise, hohes Verbrauchervertrauen und Steuersenkungen wuchs die Wirtschaft um 5 % pro Jahr, was jedoch zu Engpässen auf der Angebotsseite führte, worauf die Unternehmen mit Preiserhöhungen reagierten. Daher stieg die Inflationsrate an.

Dieses Schaubild zeigt die Inflation und das Wirtschaftswachstum im Vereinigten Königreich in den 1980er Jahren. Das hohe Wachstum in den Jahren 1987 und 1988 von 4-5% führte zu einem Anstieg der Inflationsrate. Erst als die Wirtschaft in den Jahren 1990 und 1991 in eine Rezession geriet, ging die Inflationsrate zurück. Siehe: Demand-Pull-Inflation

Cost-Push-Inflation

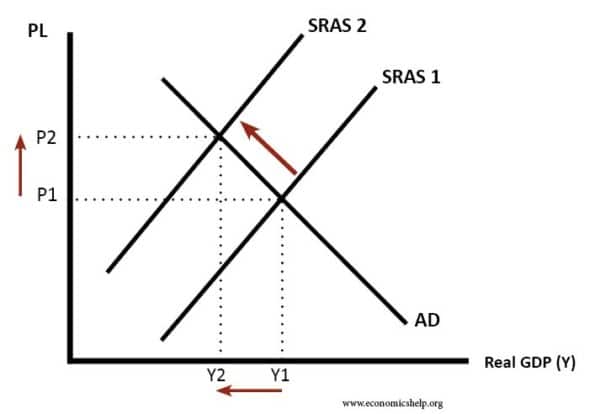

Sie tritt auf, wenn ein Anstieg der Produktionskosten für die Unternehmen zu einer Verschiebung des Gesamtangebots nach links führt. Cost-push-Inflation kann durch steigende Energie- und Rohstoffpreise verursacht werden. Siehe auch: Cost-Push-Inflation

Diagramm zur Darstellung der Cost-Push-Inflation.

Beispiel für die Cost-Push-Inflation im Vereinigten Königreich

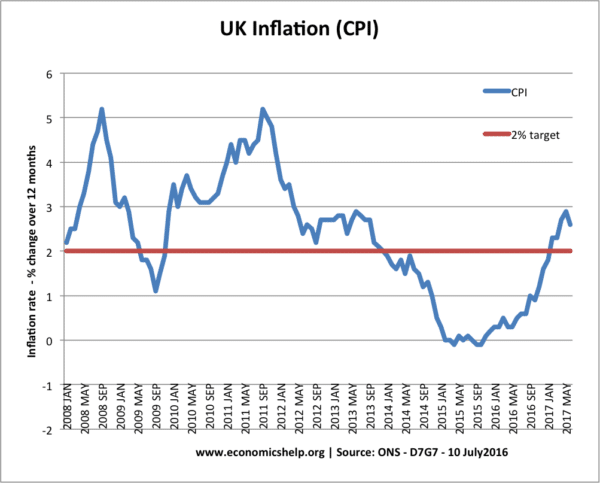

Anfang 2008 geriet die britische Wirtschaft in eine tiefe Rezession (das BIP fiel um 6 %). Gleichzeitig kam es jedoch zu einem Anstieg der Inflation. Diese Inflation war definitiv nicht auf nachfrageseitige Faktoren zurückzuführen, sondern auf kostentreibende Faktoren wie steigende Ölpreise, steigende Steuern und steigende Importpreise (infolge der Abwertung des Pfunds). 2013 waren die kostentreibenden Faktoren größtenteils verschwunden, und die Inflation war wieder auf ihr Ziel von 2 % zurückgegangen. Nach dem Brexit-Referendum im Juni 2016 fiel das Pfund Sterling um weitere 13 %, was 2017 zu einer weiteren Phase der kostentreibenden Inflation führte.

Gelegentlich wird die kostentreibende Inflation als die „falsche Art der Inflation“ bezeichnet, weil sie mit einem sinkenden Lebensstandard einhergeht. Für die Zentralbank ist es schwierig, mit der Cost-Push-Inflation umzugehen, weil sie sowohl mit Inflation als auch mit sinkender Produktion konfrontiert ist.

Wage-Push-Inflation

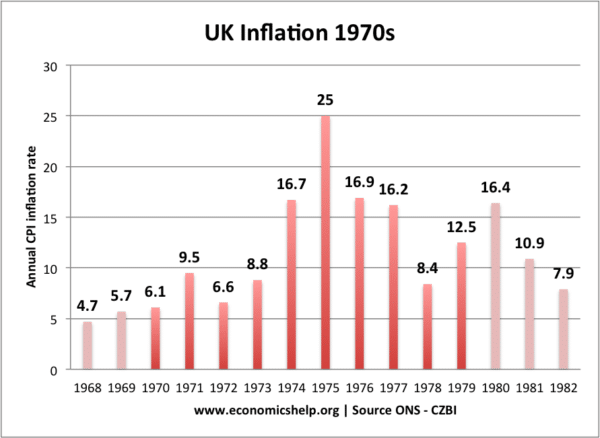

Steigende Löhne führen tendenziell zu Inflation. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus nachfragegetriebener und kostengetriebener Inflation. Steigende Löhne erhöhen die Kosten für die Unternehmen, so dass diese an die Verbraucher in Form höherer Preise weitergegeben werden. Außerdem führen steigende Löhne zu einem höheren verfügbaren Einkommen der Verbraucher und damit zu mehr Konsum und AD. In den 1970er Jahren waren die Gewerkschaften im Vereinigten Königreich sehr stark. Dies trug dazu bei, dass die Nominallöhne stiegen; dies war ein wichtiger Faktor für die Inflation in den 1970er Jahren.

Importierte Inflation

Eine Abwertung des Wechselkurses verteuert die Importe. Die Preise werden also allein aufgrund dieses Wechselkurseffekts steigen. Eine Abwertung macht auch die Exporte wettbewerbsfähiger und erhöht somit die Nachfrage.

Temporäre Faktoren

Die Inflationsrate kann auch durch temporäre Faktoren wie die Erhöhung indirekter Steuern steigen. Wenn man den Mehrwertsteuersatz von 17,5 % auf 20 % erhöht, werden alle Waren, die der Mehrwertsteuer unterliegen, um 2,5 % teurer. Dieser Preisanstieg hält jedoch nur ein Jahr an. Es handelt sich nicht um einen dauerhaften Effekt.

Kerninflation

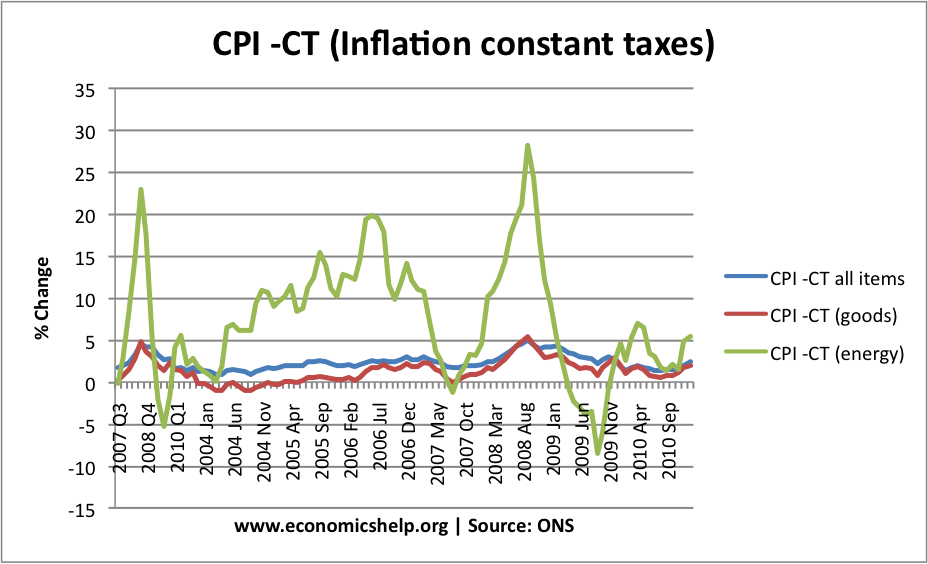

Ein Maß für die Inflation ist die sogenannte „Kerninflation“. Dies ist die Inflationsrate, die vorübergehende „volatile“ Faktoren wie Energie- und Lebensmittelpreise ausschließt. Das folgende Schaubild zeigt die Inflation in der EU. Die Gesamtinflationsrate (HVPI) ist volatiler und stieg 2008 auf 4 % an, um dann 2009 auf -0,5 % zu fallen. Die Kerninflation (HVPI – Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak) ist jedoch konstanter.

Inflationsarten nach Anstiegsrate

Schleichende Inflation (1-4%)

Wenn die Inflationsrate im Laufe der Zeit langsam ansteigt. Zum Beispiel steigt die Inflationsrate von 2 % über 3 % auf 4 % pro Jahr an. Eine schleichende Inflation macht sich vielleicht nicht sofort bemerkbar, aber wenn die schleichende Inflationsrate anhält, kann sie zu einem zunehmenden Problem werden.

Gehende Inflation (2-10%)

Wenn die Inflation im einstelligen Bereich liegt – weniger als 10%. Bei dieser Rate ist die Inflation kein großes Problem, aber wenn sie über 4 % steigt, werden die Zentralbanken zunehmend besorgt sein. Wandernde Inflation kann einfach als moderate Inflation bezeichnet werden.

Laufende Inflation (10-20%)

Wenn die Inflation beginnt, mit einer erheblichen Rate zu steigen. Sie wird gewöhnlich als eine Rate zwischen 10 und 20 % pro Jahr definiert. Bei dieser Rate verursacht die Inflation erhebliche Kosten für die Wirtschaft und könnte leicht noch weiter ansteigen.

Gallopierende Inflation (20%-1000%)

Dabei handelt es sich um eine Inflationsrate zwischen 20% und 1000%. Bei dieser rasanten Preissteigerungsrate ist die Inflation ein ernstes Problem, das nur schwer unter Kontrolle zu bringen ist. Einige Definitionen der galoppierenden Inflation liegen zwischen 20 % und 100 %. Es gibt keine allgemeingültige Definition, aber Hyperinflation bedeutet in der Regel über 1.000% pro Jahr.

Hyperinflation (> 1000%)

Dies ist extremen Formen der Inflation vorbehalten – in der Regel über 1.000%, obwohl es keine spezifische Definition gibt. Bei einer Hyperinflation ändern sich die Preise in der Regel so schnell, dass dies zu einem alltäglichen Ereignis wird, und bei einer Hyperinflation sinkt der Wert des Geldes rapide.

Verwandte Begriffe

- Schrumpfungsinflation – wenn der Preis gleich bleibt, aber die Unternehmen die Größe der Ware verringern – effektiv eine Preiserhöhung.

- Disinflation – ein Rückgang der Inflationsrate. Das bedeutet, dass die Preise langsamer steigen.

- Deflation – ein Rückgang der Preise – eine negative Inflationsrate.

Beispiel für die Inflation im Vereinigten Königreich

Dies zeigt, dass die Energiepreise in diesem Zeitraum sehr volatil waren und zu einer kostentreibenden Inflation im Jahr 2008 beitrugen.

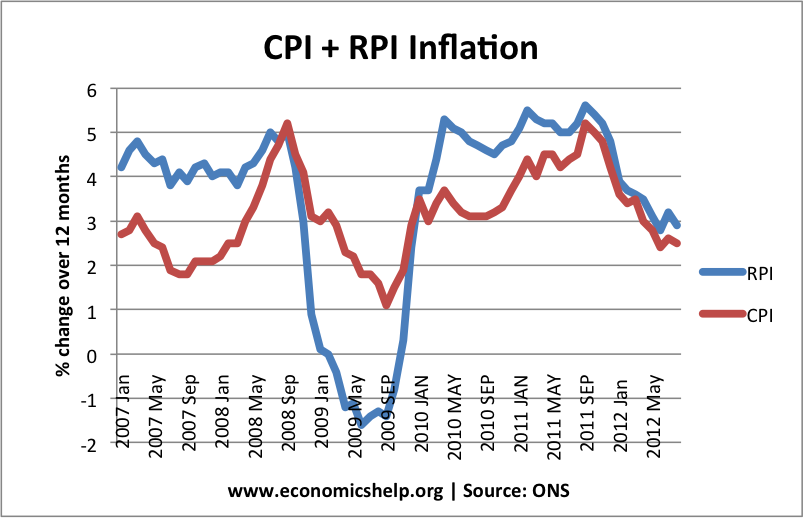

Unterschiedliche Maße für die Inflation

Es gibt verschiedene Maße für die Inflation. Der RPI beinhaltet Hypothekenzinsen. Im Jahr 2009 wurden die Zinssätze gesenkt, so dass die RPI-Messung der Inflation negativ wurde. Der Verbraucherpreisindex schließt die Auswirkungen von Hypothekenzinszahlungen aus. Das ONS erstellt nun eine Statistik CPIH, die den CPI – Kosten für Eigenheimbesitzer darstellt.

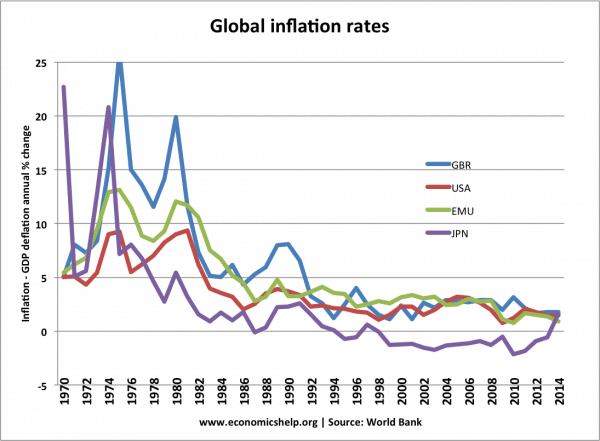

Globale Inflation

Inflation ist tendenziell global. In den 1970er Jahren führten die steigenden Ölpreise in den meisten großen Volkswirtschaften zu einer Inflation. Seit den 1990er Jahren ist die Inflation weltweit zurückgegangen.

Verwandt

- Schrumpfungsinflation – wenn die Preise gleich bleiben, aber die Größe des Produkts verringert wird.

- Großbritannien Inflationsgrafiken

- RPI CPI CPIX

- CPI vs. Core CPI

- Ursachen der Inflation

Letzte Aktualisierung: 4 Nov 2019, Tejvan Pettinger, www.economicshelp.org, Oxford, UK